|

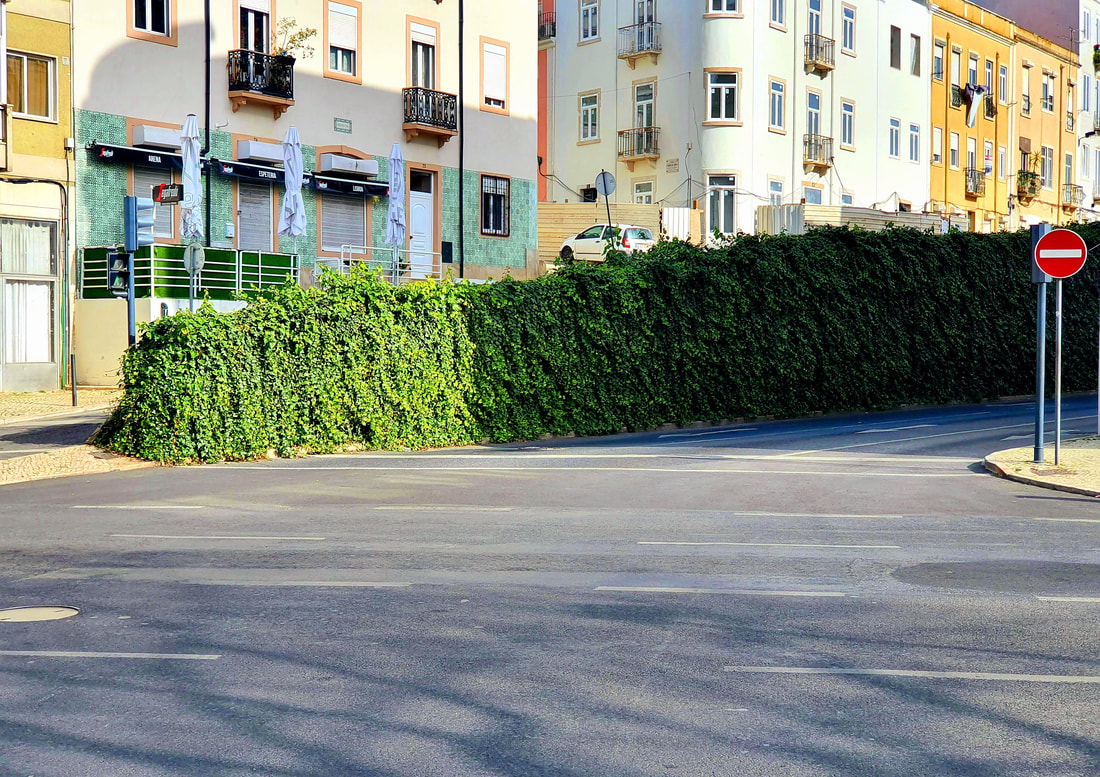

Na freguesia da Penha de França, a área de espaços verdes é inferior a 1m2 por habitante. O Jardim do Caracol da Penha, cujas obras ainda estão em curso, poderá vir a colmatar esse défice. Mas até lá, como se respira nesta freguesia tão populosa? Mal, diria eu. Estou neste momento na Praça Paiva Couceiro. São cerca das 10 horas da manhã e, enquanto escrevo estas palavras, em meu redor multiplicam-se as buzinas de um lado e do outro da praça, motivadas quer pelos automóveis estacionados em segunda fila a impedir a circulação, quer pela impaciência quando alguém não arranca imediatamente no milésimo de segundo após o semáforo mudar para verde. São cerca das 10 horas da manhã e toda a envolvente desta praça é uma ode ao nervosismo e à taquicardia. Nada de novo — resido na zona há uma meia dúzia de anos e é assim todos os dias. Entretanto, do ponto de onde estou, o meu olhar dirige-se para um grande e fascinante muro, completamente revestido de hera. É o muro que separa a Rua do Sol a Chelas da Rua António Gonçalves, naquela zona onde há umas décadas se erguia o bairro da Curraleira — e tenho para mim que este é o maior espaço verde da freguesia da Penha de França. Parques urbanos mais próximos, onde se possa andar uns quantos metros de forma despreocupada sem esbarrar num automóvel? Temos o Parque Urbano do Vale da Montanha, na freguesia do Areeiro, que cola ao Parque da Bela Vista, este já na freguesia de Marvila; temos o jardim do Campo Mártires da Pátria, na freguesia de Arroios; e o Parque José Gomes Ferreira (vulgo Mata de Alvalade), na freguesia de Alvalade. E depois temos uns espaços pequeninos mas jeitosinhos, como o Jardim Constantino (Arroios), o Jardim Fernando Pessa (Areeiro), o Jardim da Cerca da Graça (São Vicente), o Miradouro do Monte Agudo (Arroios), que tem árvores, mas sendo uma encosta íngreme, não é possível passear por entre essas mesmas árvores, ou a Alameda (Areeiro), se bem que esta última carece de sombras, é apenas um grande relvado. O que é que todos estes espaços verdes que acabei de enumerar têm em comum? Nenhum deles fica na freguesia da Penha de França. Na Penha de França temos a Parada do Alto de São João, que na verdade é um parque de estacionamento automóvel com uns canteiros à volta, e claro, o cemitério, que é realmente um sossego (e um bom sítio para passear e falar com os nossos botões, vão por mim). Não consigo lembrar-me de uma única pessoa que não goste de bicicletas. Da bicicleta enquanto ideia. Conceito. Objecto estético. Beleza. Funcionalidade. Harmonia. A bicicleta enquanto sinónimo de liberdade, despreocupação, memórias de infância, carpe diem e essas coisas. Há comoção com a lembrança de um garoto numa bicicleta voadora, em contraste com uma lua gigante, a carregar o seu amigo ET num cesto da bicicleta. Há alegria instantânea e excitação pueril ao primeiro verso de I wanna ride my bicycle dos Queen. Há aquela padaria onde se gosta de ir porque tem uma bicicleta à porta, como uma promessa fabricada e pronta a usar de algo simples e genuíno, que nos recorda o álbum com as fotografias em tons sépia dos nossos pais ou avós. Há a publicidade — dos supermercados, dos bancos, das seguradoras, das marcas de automóveis, de tudo aquilo que pretende ser visto como uma marca sustentável, ecologicamente consciente ou simplesmente agradável à vista — que nos diz que a bicicleta é cool, é trendy, que a bicicleta pode ser adereço ou mesmo protagonista de campanhas com influenciadores que nos mostram como a vida é certamente bela e perfeita em cima de uma bicicleta. Há até uma euforia incontida na persona que assumimos quando no sofá vibramos com cada aceleração e cada subida esforçada do Tour de France. Pois é. Não consigo lembrar-me de uma única pessoa que não goste de bicicletas. E, contudo, o caso muda de figura quando falamos da pessoa que vai em cima da bicicleta. O objecto? Adoramo-lo quando está imóvel, inerte, em pano de fundo. Mas façamos um zoom out, vejamos para além do plano aproximado e coloquemos a bicicleta em acção. Demos-lhe contexto. Coloquemo-la num cenário: a estrada, as ruas de uma cidade, o trânsito. Acrescentemos-lhe um elemento humano, que encontra na máquina outrora inerte um seu prolongamento. Movem-se juntos, como um só. A narrativa sofre um volte-face. E eis que a nossa heroína, a boa da fita, passa de repente a vilã quando se acrescenta um elemento humano, um ânimo, se quisermos. Uma bicicleta que se torna activa e presente através do elemento humano que a conduz torna-se de repente um incómodo, um invasor do território, uma ameaça ao statu quo. Exagero? Talvez não. Na semana passada, precisamente no mesmo dia, calhou dar de caras com dois textos distintos, que são dois exemplos acabados disto mesmo. Ambos os textos foram partilhados pelos seus autores num grupo do Facebook — A bicicleta como meio de transporte — e, olhando através das camadas de ironia, percebemos que existe algo de muito errado em ambos os relatos, e que se resume a isto: exercício de poder. Em Portugal temos assistido a um progressivo aumento do número de mulheres ciclistas — o que resulta do próprio aumento de ciclistas de forma geral nos últimos anos. No entanto, esta é uma realidade comum a muitos outros países: há substancialmente mais homens do que mulheres a usar a bicicleta, seja como meio de transporte, seja em lazer. Porque é que isto acontece? E o que pode ser feito para incentivar as mulheres a pedalar? De acordo com um dos últimos relatórios produzido pelo U-Shift – CERIS do Instituto Superior Técnico acerca da evolução da utilização da bicicleta, entre 2019 e 2020 houve um crescimento de 25% no número de ciclistas na cidade de Lisboa. Do total de ciclistas contabilizados, cerca de 26 por cento são mulheres — ou seja, sensivelmente um quarto, um valor que está em consonância com o que se verifica noutras cidades europeias. Mas ainda que pareça pouco, a verdade é que o crescimento tem sido notório, pois em 2017 o número de mulheres andava somente pelos 17 por cento. A este crescimento não é alheio o contexto criado pela pandemia da Covid-19. Durante o confinamento houve uma acalmia generalizada do tráfego automóvel, a implementação de medidas como a criação de ciclovias pop-up e a necessidade individual de fazer mais exercício ao livre, para lidar com os efeitos psicológicos da pandemia. Tudo isto contribuiu para que mais mulheres encarassem a bicicleta como um meio de transporte viável. No entanto, continua a ser evidente a disparidade entre a quantidade de homens e de mulheres que vemos nas ruas a usar a bicicleta. Não é que elas não gostem de pedalar: simplesmente ponderam mais os riscos, ou precisam de mais garantias. Só em países onde a utilização da bicicleta foi largamente promovida e acompanhada de políticas de mobilidade robustas, como os Países Baixos, a Alemanha e Dinamarca, é que a utilização da bicicleta por ambos os sexos é mais equitativa, com as mulheres a representarem entre 45 a 55 por cento das viagens de bicicleta realizadas. Enquanto ciclista e mulher, quero o direito à liberdade de me mover na cidade com o meio de transporte que quiser, e não ser penalizada em termos de segurança porque o meio escolhido é a bicicleta. Sempre que ouço alguém a falar de “ciclovazias” – um “trocadilho esperto” que, na realidade, revela mais do preconceito, da falta de ideias e do desprezo pelas formas de mobilidade suave de quem o atira para a conversa do que verdadeiro sentido de humor – lembro-me sempre de um episódio que se passou comigo há uns quatro ou cinco anos em Lisboa. Na altura, já a ciclovia da Avenida Duque d’Ávila funcionava em pleno, a zona do Saldanha já havia sido intervencionada, pelo que toda aquela zona — ainda para mais sendo praticamente plana – atraía cada vez mais pessoas a usar a bicicleta. Estamos a falar de uma altura em que o sistema de bicicletas partilhadas, a GIRA, ainda não estava instalado naquela zona da cidade, mas em que, por existir uma ciclovia a atravessar um eixo central da cidade (interligando-se depois com as ciclovias da Avenida Fontes Pereira de Melo e Avenida da República), as bicicletas surgiram naturalmente. Num dado dia de manhã, encontrei-me com um colega de trabalho na Duque d’Ávila, antes de nos encaminharmos para uma reunião com um cliente num edifício ali perto. Enquanto fazíamos tempo e bebíamos o nosso café antes da reunião, não sei como nem porquê, o assunto virou para a mobilidade e para a falta de transportes públicos em algumas zonas de Lisboa — o meu colega morava e mora precisamente numa zona mal servida de transportes públicos, a Ajuda, e sendo fotógrafo precisa com frequência de transportar material de trabalho pesado, logo, o carro é-lhe uma ferramenta essencial. E anuí; sou solidária com os argumentos quando estes são válidos e com os desafios com que os outros se deparam. Mas foi então que o meu colega lançou a bomba: «É que depois fazem estas ciclovias que ninguém usa!». Ora, eu que, naqueles minutos em que estávamos ali à conversa à beira da ciclovia, já tinha visto pelo canto do olho passar uns dez ou doze ciclistas das mais diversas espécies, não me contive. Como é que ele não tinha visto nenhuma bicicleta a usar a ciclovia, se eu, que estava ali mesmo junto a ele, tinha visto uma mão-cheia? E foi aí que percebi. Só vemos aquilo a que damos importância. Desde há muitos anos que a bicicleta enquanto meio de transporte me é um tema caro e, como tal, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, qualquer bicicleta que passe por mim na rua não é ruído de fundo – a minha atenção é captada por ela, por um segundo que seja, o suficiente para ver se aquela pessoa é homem, se é mulher, se vai a praticar desporto, se vai a passear, se vai em modo casa-trabalho, se vai com crianças, se a bicicleta é nova, se é velha, enfim, uma panóplia de coisas fugazes, umas vezes contando histórias, outras não, mas que pessoalmente me alegram. E depois há quem não veja nenhuma bicicleta. Mesmo quando elas estão lá, quando passam ao lado na estrada, quando vão pela ciclovia, quando estão parqueadas na rua, quando fazem parte da vida em sociedade. São completamente invisíveis, como se não existissem. Para certas pessoas, muitas delas com efetiva responsabilidade naquilo em que as cidades se tornam, as bicicletas apenas existem pela negativa: ou seja, apenas se tornam visíveis quando lhes causam incómodo. Quando se propaga a ideia generalizada de que quem anda de bicicleta está apenas a passear, contribui-se para não se levar a sério a presença dos ciclistas na estrada. Proponho, então, uma mudança de paradigma. É comum as pessoas desejarem "bom passeio" a quem anda de bicicleta. Muito embora seja um gesto absolutamente simpático, sugiro que se diga antes "boa viagem" — porque mesmo que andar de bicicleta seja divertido e relaxante (e é geralmente), quem usa a bicicleta como meio de transporte está em modo "meio de transporte”. Todos temos, uma vez por outra, aqueles momentos em que levamos a mão à cabeça, naquele gesto incrédulo de “caramba, como é que nunca pensei nisto antes?” Pode ser uma prática, um processo, algo que nos facilita a vida pessoalmente, e que se adota completamente ao ponto de não pensarmos mais nisso — como, sei lá, andar sempre com um saco de compras na mala, para não se ter de comprar sacos quando se vai ao supermercado. Ou quando nos apercebemos de alguma mudança urbanística que é feita para o bem comum — como por exemplo, passadeiras de peões rebaixadas, para facilitar o acesso aos passeios pelas pessoas com dificuldades de mobilidade, em cadeiras de rodas ou a empurrar carrinhos de bebé. Como é que por esse país fora vivemos décadas e décadas com aquele irritante desnível entre estrada e passeio que, sendo pequeno, por vezes é o que basta para se transformar num obstáculo? Eu própria dou graças aos passeios rebaixados quando vou pelas ruas do meu bairro com o meu carrinho fazer as compras da semana... Mas isto para dizer que todos nós nos habituamos a funcionar de certa maneira (porque assim fomos ensinados ou levados a pensar), e quando percebemos que existe outra forma de fazer as coisas, temos um momento “Eureka”, aqueles segundos de iluminação — “afinal, uma coisa tão simples, muda tudo”. Podemos nunca mais gastar dinheiro em sacos no supermercado e poupar de facto algum dinheiro. Podemos rolar suavemente da estrada para o passeio sem qualquer percalço ou distensão muscular ao puxar o carrinho de compras. Obrigado, mas já agora… Recentemente apercebi-me de uma questão de linguagem relacionada com o uso da bicicleta. Algo que a maioria das pessoas diz com a melhor, a mais pura das intenções, mas que a mim me deixa de algum modo com “a pulga atrás da orelha”. Imaginem que estão no trabalho, ou até mesmo que se encontraram com um grupo de amigos algures numa esplanada. Um dos vossos colegas de trabalho ou amigos desloca-se normalmente de bicicleta. Quando chega a hora de se despedirem e de esse colega/amigo pegar na sua bicicleta e pedalar até casa, vocês dizem-lhe “Então até amanhã, bom passeio!”. Quando falamos de ciclistas e de peões, de utilizadores vulneráveis, não estamos a falar de coisas abstratas. Estamos a falar de pessoas. De vidas humanas. Patri, 37 anos, italiana, residente em Portugal há 14 anos, investigadora no Instituto Superior Técnico, grávida de quatro meses. No passado fim de-semana, o país foi confrontado com a bicicleta da Patri, um pedaço de metal amarfanhado, com a roda traseira esmagada sob o peso de um carro, e um para-brisas estilhaçado que revela um cenário trágico: a Patri morreu no sábado passado, na Avenida da Índia, entre Algés e Lisboa, abalroada por um automobilista octogenário alegadamente encandeado pelo sol. Ao que sei através de amigos comuns, a Patri era uma pessoa experiente a usar a bicicleta, fazia-o com entusiasmo, era cuidadosa, cumpria as regras. Iria o automobilista em excesso de velocidade? Teria ele respeitado os 1,5 metros ao fazer uma ultrapassagem, se é que a tentou fazer de todo? Teria ele sequer considerado que poderia haver outros elementos mais vulneráveis na estrada? Não teria visto a bicicleta à sua frente antes de ser encandeado pelo sol? Teria ele sequer abrandado perante uma situação de encandeamento que exige reflexos apurados? Apenas posso especular, na verdade. Sei, porém, que a Patri tinha todo o direito a estar onde estava, a usar a bicicleta numa via onde não é proibida a circulação de bicicletas, tinha todo o direito a pedalar enquanto grávida, a circular devagar e à sua própria velocidade numa via onde, legalmente, o limite é 50 km/h. E dizer o contrário revela um desconhecimento das leis e, pior, é perpetuar um sistema podre. Mas os abutres costumeiros não tardam em responsabilizar a vítima pela sua própria morte, num triste eco da falta de empatia que assola tantos outros quadrantes da sociedade: “ninguém devia andar ali de bicicleta”, “lamento, mas ela pôs-se a jeito”, “toda a gente anda naquela avenida a mais de 100”, “os ciclistas não cumprem as regras e depois admiram-se…”. Ide-vos catar com a história do “paga o justo pelo pecador”. Recuso-me a pagar por qualquer espécie de “pecado”, quando sei por experiência própria que MESMO que cumpras todas as regras, que pares em todos os semáforos e sinalizes todas as manobras, sejas cortês e cauteloso/a, nada disso interessa a partir do momento em que vais em cima de uma bicicleta. Tornas-te “irrelevante” e “irresponsável”. E ao que sei, a Patri não era irrelevante nem irresponsável. Comecemos por aqui, para compreender tudo o que virá a seguir: O que está em jogo no uso da bicicleta não é, por conseguinte, coisa pouca. Trata-se de saber se, diante da ascensão de um urbanismo galopante que ameaça reduzir a cidade antiga a uma concha vazia, transformá-la num cenário para turistas ou num museu ao ar livre, será possível restituir à bicicleta algo da sua dimensão simbólica e da sua vocação inicial de promover os encontros mais imprevistos. Trata-se simplesmente de fazer valer os seus pergaminhos, de começar a quebrar as barreiras físicas, sociais ou mentais que anquilosam a cidade e de devolver um sentido ao belo conceito de mobilidade. — Marc Augé, Elogio da Bicicleta, Edições 70

|

O Ciclista— Alexandre O'Neill

O homem que pedala, que ped'alma com o passado a tiracolo, ao ar vivaz abre as narinas: tem o porvir na pedaleira. Todos os textos e fotos:

© Laura Alves [excepto onde indicado] Imagem de capa: Collective Farm Worker on a Bicycle, Alexander Deineka, 1935 Histórico

Fevereiro 2022

Categorias

Tudo

|

Feed RSS

Feed RSS